欢迎访问萧县企业家联合会官方网站!

岱湖湿地公园

《大美萧县我的家》序

邓伟志

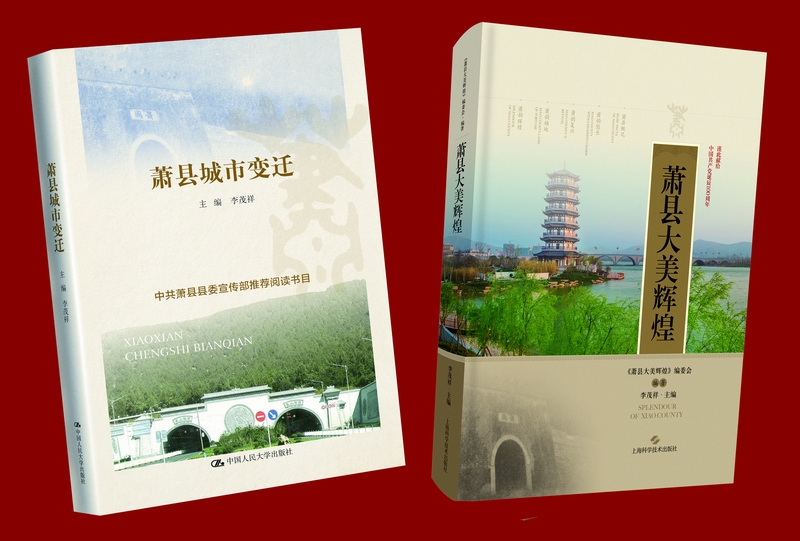

2021 年底,先后读了《萧县城市变迁》和《萧县大美辉煌》。两本书是姊妹篇,前者以文字为主,后者以图片为主,堪称图文并茂,相得益彰。两部书有一个共同的主题:探究萧县城市的起源、演进和变迁,阐述改革开放以来的璀璨成果。读前半部的变迁,犹如在历史的长河里畅游,读改革成就让我心潮澎湃、心花怒放,历史文脉正在融入萧县的现代生活。

近来,又阅读了《大美萧县我的家》书稿。书稿出自从萧县走出去的作家、画家、书法家、教育家以及一些党政军领导干部的手笔,是家乡的才俊们阅读了《萧县城市变迁》和《萧县大美辉煌》两书后撰写的真实感受,乡友、乡情、乡愁溢于言表。每篇文章作者的阅历不同,角度不一,各美其美,是感想,也是升华。主编李茂祥先生命我写序,我不敢当,容我以感想代序。

《大美萧县我的家》的几十篇文章,让我们深深体会到大美萧县美在自然环境美。萧县群山环抱,海拔都不高。“山不在高,有仙则名”,萧县的山上也没有神仙,却很有名。高唱“大风起兮云飞扬”后来成为皇帝的刘邦,兵败彭城时,躲藏在萧县的“皇藏峪”。皇藏峪之所以能让刘邦藏得了,估计也是因为那里既有“石驮树”又有“树驮石”,盘根错节,郁郁葱葱,让人入迷。皇藏峪里有口井不同一般,不是垂直的,而是斜的,传说是刘邦口渴时,用宝剑往地上一插,插出来的。当然,这也只是传说。吕雉寻夫,见山中祥云缭绕,似乎象征寻夫有路,后人便在此建了瑞云寺以记之。刘邦在皇藏峪躲过这一难之后,就有了后来创汉室江山的故事。萧县有苏轼来萧时所称颂的“山中有遗宝”。不过,苏轼的“工作作风”还不够深入,他所说的“遗宝”仅仅是指煤炭,其实萧县山中还有美玉,有罕见的黄色美玉,有汉墓、汉画,还有陶土。有陶土就有萧窑。著名雕塑家刘开渠的出生地就在萧县的刘窑;法籍萧县大画家朱德群的出生地萧县白土镇,有春秋战国时代越窑中的一种最佳窑。萧县的山上呢?山上有“御饥疗渴、解酲止醉”的石榴;山下有甘美多汁、果香四溢的葡萄。萧县有青山还有绿水,有数百年历史的龙河、龙湖、岱湖,还有世人罕见的倒流河。谁都知道“大河向东流”啊,可是萧县有条河向西、向北流,那是地壳变动的产物,是黄河古道和古运河经过萧县时留下的美景。萧县被形容为“水网密布”,还因为有八大名泉。在藏书洞附近有洗砚池,因为池水呈深蓝色,近乎黑色。有奇怪的圣泉,都说细水长流,从时间看,圣泉终年不断地往山下流水,可是从空间看,则不是长流,喷涌的泉水叮咚叮咚、蜿蜒曲折流淌百十米后,水就不见了。传说流到了“柯(渴)家林”就被口渴的人喝下去了。此地、此景吸引了无数地质学家的浓浓兴趣。前面讲到苏轼喜欢萧地的煤。萧煤确实是好煤,煤层不深,容易开采,开采之后必然会塌陷成湖。都说“江南水乡”,殊不知,地处黄淮平原的萧县也是水乡。塌陷湖里有热带鱼在游,还有“青荷盖绿水,芙蓉披红鲜”。

《大美萧县我的家》的几十篇文章,让我们深深体会到大美萧县美在文化底蕴美。萧县是从公元前 681 年的萧国演化而来。现在孔子学院遍布近百个国家,你知道吗? 早在 2500 多年前孔老夫子就曾坐着马车来萧县这里讲学。在他培育的 72 贤中,至少有颛孙子张、闵子骞两位在萧地,为萧留下了许多脍炙人口的故事。东汉光武帝刘秀在萧长大成人。南朝宋开国皇帝刘裕乃萧人,他还为萧县留下了颇具神韵的翰墨佳品。白居易称萧为“心中的‘桃花源’”。苏东坡为萧县《朱陈村嫁娶图》题词,称萧为“杏花村”。诗人、词人论叙其美,白居易的《朱陈村》写的是萧县朱陈村;苏东坡的《石炭歌》写的是萧县白土的萧窑。萧县至今还保存有重近百吨的明、清石碑,石碑是历史的注释和见证。文化点燃了萧县的文明,清代乾嘉时期就已形成了以萧县县城命名的龙城画派,现在全县能画善书者达四万余人,其中有数十名为全国美协会员。萧县是国内知名的中国书画艺术之乡。原文化部命名萧县的刘套镇为“中国民间文化艺术之乡”。 1979 年的全国文代会上,在仅有的 20 名美术界人士中,有“四个半”萧县人,四位是:刘开渠、王肇民、王子云、萧龙士;半个是与萧县搭界的铜山县的李可染,他的亲属大多在萧县。萧人生活在笔底春风中。 21 世纪初,在萧县举办了 11 个省市文史馆参加的书画笔会精品龙城展。2010 年中央文史研究馆书画院创作基地在萧县挂牌。几十年前,萧县就被称为“教授县”,苏鲁豫皖所有的大学里都有萧籍教授,世界五大洲也有萧籍教授,萧县还出了好几位大学校长。目前萧县拥有的国家和省级“非遗”项目就有剪纸、坠子戏、农民画、渔鼓道情、伏羊文化等。这里还有汉画研究、古陶瓷探索……

《大美萧县我的家》的几十篇文章,让我们深深体会到大美萧县美在萧县人的心灵之美。 1920 年,生于萧县闫集镇高楼村的李宪仲在浙江杭州加入了社会主义青年团,次年加入了中国共产党。接着,萧县牛眠的黄化育于 1924 年在江苏南京加入了共产党,1925 年邓果白等人到国共合作的被称为“红色学府”的上海大学读书,并于 1926 年加入共产党,同年有多人到由毛泽东任所长的武昌农讲所学习。1927 年萧县建立了萧城、王寨、黄口 3 个党支分部,多地办起了农民夜校、建立长工会、短工会、农民协会。 1928 年成立了中共萧县县委。 1930 年萧县苏维埃成立,发起了黄口暴动、永堌暴动、王寨暴动。 1938 年徐州沦陷后,萧县有数以千计的“母亲送儿上战场,妻子送郎打东洋”,百姓踊跃报名加入新四军四师和三师。很快,在新四军四师下设“萧县独立旅”。 1938 年,四名战士智取日寇黄庙据点,仅用 10 分钟时间,便击毙日军 20 名。为此,1938 年 11 月 17 日,延安新华社发文,称赞黄庙战斗。在解放战争中,尤其是在淮海战役中,萧县人民倾其所有,支援前线,送粮、送柴、抬担架、做军鞋;胜利后,中央派刘杰部长来萧慰问、鼓励。大家都知道解放军活捉国民党“剿总”副司令杜聿明的辉煌历史,但这里还有一个小故事:清早出来拾粪的萧县农民段庆香以敏锐的眼光,觉察出杜聿明等人鬼鬼祟祟、行动有疑,迅速去报告解放军,并带领解放军成攻抓捕。大家一定都欣赏过淮海战役总前委刘、邓、陈、粟、谭的那张合影,那合影是在萧县蔡洼粟裕驻地举行淮海战役中唯一的一次总前委会议时拍摄的,因此蔡洼被党中央称为“淮海战役第一村”。

驰骋花海 动车组驶入圣泉乡桃花园

《大美萧县我的家》的作者们留住了历史,记住了乡愁。书中的几十篇文章,让我们深深领会到中华人民共和国成立后萧县翻天覆地的巨大变化。萧县人民在党的领导下,凝聚共识,激发活力,不断彰显新成效。他们把战争中被炸药污染的废村、废土、废河,改造成桃园、梨园、苹果园,进而成为瓜果高产田;把布满枪眼弹孔的墙倒屋塌,变成为枝叶葳蕤的美丽家园,变成宜居、宜业、宜学、宜养、宜游的优雅风景区、旅游地。萧县在由穷变富,改革开放后,工农业并举,市场活跃,经济繁荣,人均收入大大高于全国平均水平,提前步入了小康。萧县推广风力发电、太阳能发电,有充分的条件实现碳中和、碳达峰。萧县保存了中国最大古树群,让人喜出望外的是萧县竟然保存着在地球同纬度上最好的原始次生林。倒流河岸边建起了高楼,美轮美奂,如入圣境。萧县设有院士工作站、博士流动工作站,被赞为全国科普示范县,从而成为创新热土、创业大县。萧县建有上海张江萧县高科技园区,成为一大亮点。萧县是防腐业第一县,在物质生产方面有防腐产业,在精神生活领域萧县始终坚持反腐、防腐。萧县既出了全国劳模,也有受时任总书记胡锦涛赞扬的优秀领导干部。萧县位于“一带一路”的东端,通衢纵横,既有四通八达、颂声载道的国道、省道,还有畅通无阻的县乡道、村村通。从萧县出发一个多小时便可迅速到达苏鲁豫皖四省的省会。萧县一手拉着黄河文化,一手拉着长江文化,融黄河文化之美与长江文化之美于一体,美上加美,美不胜收。

2022 年 2 月 28 日写于上海天纵书洞

(作者系安徽萧县人,生于 1938 年。 1960 年毕业于上海社会科学院经济系。先后在上海社会科学院、中共中央华东局政治研究室、中国大百科全书出版社上海分社从事理论研究。曾任第九、十届全国政协常委。现为上海大学终身教授。)

月光启蒙

孙友田

母亲患了老年痴呆症,失去了记忆。我赶回老家去看她时,她安详地坐在藤椅里,依然那么和蔼、慈祥,但却不知我从哪里来,不知我来干什么,甚至不知我是谁。不再谈她的往事,不再谈我的童年,只是对着我笑,笑得我泪流满面。

微风吹乱了母亲的满头白发,如同故乡的天空飘满愁絮……

坐在面前的母亲忘却了她给我的那份爱,但故乡的天空不会忘记:是母亲那一双勤劳的手为我打开民间文学宝库,给我送来月夜浓郁的诗情。

童年的夏夜永远是美妙的。暑热散去了,星星出齐了,月亮升起来,柔和的月色立即洒满了我们的篱笆小院。这是在孩子眼里最美的时辰。母亲忙完一天的伙计,洗完澡,换了一件白布褂子,在院中的干草堆旁,搂着我,唱起动听的歌谣:

“月亮出来亮堂堂,打开楼门洗衣裳,洗得白白的,晒得脆脆的。”

“月儿弯弯像小船,带俺娘们去云南。飞了千里万里路,凤凰落在梧桐树。凤凰凤凰一摆头,先盖瓦屋后盖楼。东楼西楼都盖上,再盖南楼遮太阳。”她用甜甜的嗓音深情地为我吟唱,轻轻的,像三月的和风,小溪的流水。小院立即飘满她那芳香的音韵。

那时,我们虽然过着清贫的日子,但精神生活是丰富的。黄河留给家乡的故道不长五谷,却疯长歌谣。母亲天资聪颖,一听就会。再加上我的外婆是唱民歌的能手,我的父亲是唱莲花落(又叫数来宝)的民间艺人。母亲把故乡给予的爱,亲人给予的爱,溶为伟大的母爱,伴着月光给了我,让一颗混沌的童心豁然开朗。

母亲唱累了,就给我讲嫦娥奔月的故事,讲牛郎织女天河相会的故事……高深莫测的夜空竟是个神话的世界。此时明月已至中天,母亲沉浸在如水的月色里,像一尊玉石雕像。她又为我唱起了幽默风趣的童谣,把我的思绪从天上引到人间:“小红孩,上南山,割荆草,编箔篮,筛大米,做干饭。小狗吃,小猫看,急得老鼠啃锅沿。”

“小老鼠,上灯台,偷油喝,下不来———老鼠老鼠你别急,抱个狸猫来哄你。”

“毛娃哭,住瓦屋。毛娃笑,坐花轿。毛娃醒,吃油饼。毛娃睡,盖花被。毛娃走,唤花狗,花狗伸着花舌头。”

民谣童谣唱过了,我还不想睡,就缠着她给我说谜语,让我猜。母亲说:“仔细听着:麻屋子,红帐子,里边睡个白胖子———是什么呀?”

我问:“朝那里猜?”

母亲说:“朝吃的猜。”我歪着头想了一会硬是解不开。

母亲笑着说:“你真笨,这是咱种的花生呀。”

萧县北部的黄河故道

母亲不识字,却是我的启蒙老师。是母亲那一双勤劳的手为我打开民间文学宝库,给我送来月夜浓郁的诗情。让明月星光陪伴我的童年,用智慧的才华启迪我的想象。她在月光下唱的那些明快、流畅、含蓄、风趣的民歌民谣,使我展开了想象的翅膀、飞向诗歌的王国。

母亲失去了记忆,而我心中永远珍藏着那一轮明月……

(作者系中国著名作家、诗人, 1937 年 12 月出生,萧县黄口镇人)

读者服务

李茂祥 0557-5018919

赵 丽 0557-5026989