欢迎访问萧县企业家联合会官方网站!

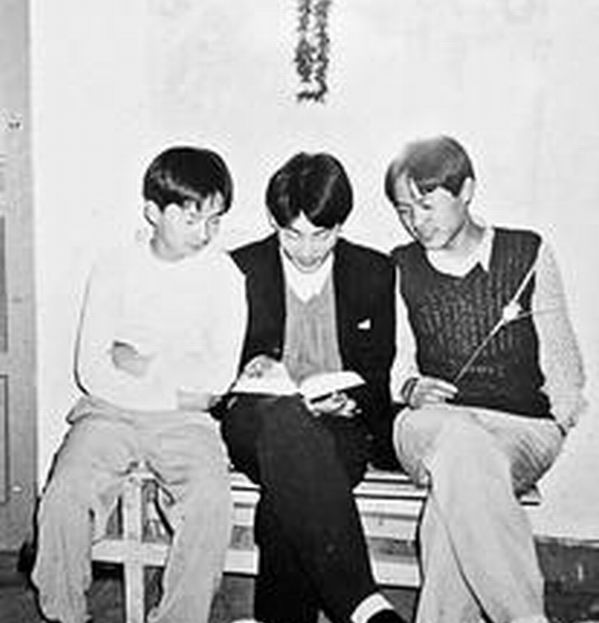

高中时代的孟祥见(左一)

32年前,安徽萧县农村,作为家中长子的孟祥见出生。像众多农家子弟一样,他相信,知识可以改变命运。此后多年,孟祥见的人生轨迹循着这个信念延展开来。苦读、深造、成才,孟祥见几乎成功了,他在全国的顶尖学府中钻研着自己的博士后项目,但随着12月18日清华园中的那一声巨响,这一切最终被震得粉碎。

高中时背麦子换饭票

1983年,孟祥见出生在安徽萧县黄口镇的一个普通农村家庭,是长子。在黄口镇读完小学和初中,1997年,孟祥见在当地黄口中学就读高中。和周围大多数人一样,孟祥见的整个高中生活都在围绕着高考而存续。

“那是走出农村的唯一的路,我们都很拼命。”孟祥见那时的室友陈光(化名)说。陈光回忆,学校宿舍楼晚上要熄灯,看书的时间不够,高三的时候,他和三个同乡一起合租了学校附近的一处房子,在那里,他和孟祥见开始了共同的奋斗。那时,“学霸”这个词还没出现,但依如今的标准,陈光觉得,用在老友身上却再合适不过了。高三那一年,每天早上6点,孟祥见就会起床去学校看书,晚上也要学习到12点多才休息,成绩在班级里也保持在前十名。

同是来自农村,家里条件都算不上富裕,无论孟祥见还是陈光,定期会从家里背着麦子和学校的私人食堂换饭票,而每周的生活费,也不到50块钱。学业之余,孟祥见也喜欢运动,足球是他的最爱。

大学时期勤工俭学

高考过后,因为对考试成绩不满意,孟复读了一年,2001年考上了位于合肥的安徽大学,读化学专业。他的高中同班同学李露(化名)在安徽医科大学就读。李露回忆,孟祥见在读本科时已开始负担起自己的生活用度,“农村家庭能供学费已经很不容易了,所以他大学里就勤工助学。大一刚来就开始带家教,解决自己生活费,大二也有兼职。”

李露再见到孟祥见时,已经是在上海了。2005年本科毕业后,孟祥见考取了华东理工大学,攻读硕士。虽然两人同在上海这座城市,但见面的机会却并不很多。“那时他就总是泡在实验室里了。”李露回忆。

2009年底,孟祥见申请到了南洋理工大学的奖学金,决定去新加坡读博士。2009年12月8日,他在社交网络上写下这样一段话:“经历风雨,人生的梦想基本实现了。我29号就去新加坡了,欢迎大家以后去玩。”

出国之后,李露和孟祥见的联系渐渐少了一些,两人再有音信,已是去年6月,孟祥见即将进入清华大学,开始自己的博士后生涯。

一直泡在实验室的博士后

王岩(化名)和孟祥见相识在去年博士后报到时,进行拓展训练。王岩和孟祥见同队,一个矮小的身影、顶着副眼镜,笑呵呵地走了过来,一句“兄弟”的称谓,立刻拉近了两人的距离。虽然一个专攻理工科、一个致力于社会科学,但这仍不阻碍孟祥见和王岩成为好友。

“早上7点半到晚上10点半,要是打电话给孟祥见,他多半都是在实验室里。”王岩算了算,一年多的时间里,他和孟祥见聚会相谈有十多次,内容也多离不开对学术的见解、对社会的认知。两人都是农村孩子出身,相似的背景让他们在这方面有着共识。“孟祥见非常坚信,知识可以改变命运。”王岩说。

孟祥见也提起过儿时相对清苦的生活,父母虽未明确对他们兄弟提出过学业上的要求,只是朴素地希望他们能成为“有用的人”。直到出国深造,又进入清华攻读,随着学业的精进,孟祥见的压力才得以减轻。一年多的相处,也越来越让王岩相信,当初选择交孟祥见这个朋友是正确的。7、8月份时,王岩做了脚踝手术,卧床不能动弹。孟祥见之后他就承担了每日送饭的任务。

“科学永远记得你”

一个多月前,孟祥见与王岩在食堂见了最后一面,他说自己已有了对未来的打算,明年就可能开始工作。12月13日,孟祥见还在嘱咐即将返乡的李露注意安全,他没想到命运的拐点即将降临在自己身上。

12月18日,清华大学何添楼实验室发生火灾爆炸,32岁的博士后孟祥见不幸遇难。中午时分,王岩知道了有人遇难的消息。他最初只是为一位博士后同仁惋惜,在微信里写道“心中的学术梦就此陨落”,多年的寒窗苦读后,毕竟正到了开花结果的时候,到晚上,那个熟悉的名字出现在新闻中,王岩再回看自己写下的这句话,一份憾恨在心头萌生。

目前,初步调查结果显示,事发时,孟祥见正在实验室里使用氢气做实验。而实验室爆炸起火的原因,专家分析,可能是氢气爆炸后产生的高温遇到了实验室的可燃性物质,“比如木质的东西,或是堆放在室内的文件、书本等。”事发后,清华同学自发在何添楼实验室下献上鲜花以致哀思,一张纸片上写着:“祥见走好,科学永远记得你。”

(标题为编者所加)